Kontext: Vermögen - Kapital - Humankapital

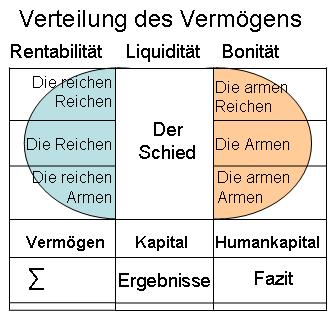

51. Verteilung des Vermögens

Die Summe der Liquidität

Die Summe der Liquidität

Summe der Liquidität des Humankapitals

Es geht um die jederzeitige Fähigkeit, persönliche Leistungen von Anderen zu erhalten gegen eigene persönliche Leistungen und die dabei unterschiedlichen Wertigkeiten mit Geld ausgleichen zu können.

Der Ausgleich mit Geld ist häufig auch erforderlich, wenn die fremden und die eigenen persönliche Leistungen zeitlich getrennt anfallen.

Der Ausgleich "mit Geld" erfolgt häufig:

- mit Bargeld,

- mit Geschenken, Sachgeschenken,

- mit "Gutscheinen",

- mit "moralischen Verpflichtungen", ("Du hast noch was gut bei mir!),

- mit Dank,

- mit Anerkennung,

- mit Abhängigkeiten,

- mit Schuldgefühlen,

- mit Versprechungen,

- mit Gefälligkeiten bei der nächsten Gelegenheit.

Die "humane" Liquidität zeigt sich als stetig schwankender "Fehlbetrag" oder "Überschuss an:

- Anerkennung,

- Werkschätzung, Ansehen,

- Achtung, Selbstachtung, Beachtung,

- Würde,

- Forderungen, Ansprüche,

- Verpflichtungen,

- Abhängigkeiten,

- Selbstberechtigungen und Verweigerungen,

- Nähe und Distanz,

- Befriedigungen und Zufriedenheit.

Wird Geld benötigt, um von Anderen deren "humanen Leistungen" einzukaufen, kann an die Stelle von Geld alles treten, was zwischen Menschen möglich ist. Die "Währungen" des Humankapitals bestimmen die Beteiligten selbst untereinander.

Die geldmäßige Vermarktung von Humankapital zu Liquiditätszwecken erfolgt:

- auf dem Arbeitsmarkt,

- im Gesundheitswesen,

- im Sozialwesen,

- im Gemeinwesen,

- in der Erziehung und Bildung,

- im Sport,

- im Einsatz von Künstlern,

- im Handel mit Kultur,

- in den so genannten sozialen Medien,

- in der Presse und Öffentlichkeitsarbeit.

Aus dem Bedarf, der Bedürftigkeit einerseits und den Fähigkeiten sowie der Bereitschaft zu geben und zu nehmen andererseits ergeben sich typische Strukturen für den Austausch von "humaner" Liquidität. Häufig zeigen sich:

- Dominanz, Herrschaft, Beherrschung,

- Unterwerfung, Unterordnung,

- Freier und Prostituierte,

- Wohltäter und Bedürftige,

- Retter und Opfer,

- Ausbeuter und Ausgebeutete,

- Täter und Opfer,

- Gleichgültigkeit, Wegsehen,

- Verantwortungslosigkeit, Beliebigkeit,

- Egoismus: "Jeder ist sich selbst der Nächste."

In der Gesellschaft und im Wirtschaftsleben werden durch die Verfassungen, Grundgesetze, Gesetze, Verträge und Vereinbarungen sowie die Gerichte generell festgelegt, welche Grenzen zu beachten sind und wie die Ansprüche der Menschen aneinander geltend gemacht und in persönlichen Leistungen ausgeglichen werden dürfen, sollen, können, müssen.

Gelten die Gesetze oder freiwillige Grenzen nicht, gelten in der Regel:

- Das Recht des Stärkeren.

- Das Erstlingsrecht. Das Recht des Erstgeborenen. ("Wer zuerst kommt, mahlt zuerst.")

- Die Gunst der Stunde und der Gelegenheit.

- Die Kunst der Verführung.

- Die Willkür.

- Die Vorurteile nach dem Selbstbild und Fremdbild.

- Das Recht zur freien Regelung und Vereinbarung.

- Das Kräftemessen.

- Die rohe Gewalt. Panik.

- Das Gesetzlose: "Wo kein Kläger ist, ist auch kein Richter."

Oberthemen:

Themengebiete und Einzelthemen

Summen:

- Summen

- Summe Rentabilität

- Summe Rentabilität des Humankapitals

- Summe Rentabilität des Kapitals

- Summe Rendite des Vermögens

- Summe Liquidität

- Summe Liquidität des Humankapitals

- Summe Liquidität des Kapitals

- Summe Liquidität des Vermögens

- Summe der Bonität

- Summe Bonität des Humankapitals

- Summe Bonität des Kapitals

- Summe Bonität des Vermögens

- Summe der reichen Reichen

- Summe Reichen

- Summe der reichen Armen

- Summe der armen Reichen

- Summe der Armen

- Summe der armen Armen

- Summe des Vermögens

- Summe des Kapitals

- Summe des Humankapitals